date:2018.02.21 time:11:15

2018年2月15日(农历大年三十),陕西汉中市发生了一起惨烈的凶杀案:一名叫张扣扣的36岁男子持刀杀死了一家父子三人,然后在逃亡两天后于大年初二早上自首。据媒体报道,案发起因是张扣扣的母亲汪秀萍于1996年在一次邻里冲突中被死者之一的王正军“故意伤害致死”,因而发生了22年后的“复仇杀人”。后媒体进一步披露了王正军1996“故意伤害致人死亡”案的《刑事判决书》。判决书认定:汪秀萍(张扣扣母亲)与王正军母亲杨桂英“过往不睦”。1996年8月的一天,汪秀萍在路过王正军家门前时给王的二哥王富军脸上吐唾沫,引起争吵后王正军(时年17岁)闻讯赶到现场,也同汪秀萍争吵并厮打,汪秀萍拿一节扁铁打了王正军的左额部及左脸各一下,王正军就捡了一木棒朝汪秀萍头部猛击一棒,致汪秀萍于当晚死亡。据此,法院以被告人王正军犯故意伤害(致人死亡)罪,但“犯罪时未满十八周岁,且能坦白认罪,其父已代为支付死者巨额丧葬费用(实际支付了8139.30元),且被害人汪秀萍在案发起因上有一定的过错责任”为由,从轻判处王正军有期徒刑七年。同时对于被害人家属提出的赔偿24万元的附带民事诉请,法院认为“被告人王正军系在校学生,家庭经济困难属实”,故仅“酌情”判令其监护人王自新赔偿9639.30元(扣除已付的8139.30元,实际再付1500元)。

▲嫌疑人张扣扣指认犯罪现场

对于这起发生在除夕夜的血案,舆论有的认为张扣扣“为母报仇,是条汉子”,包括一些法律人也认为其行为“事出有因,且有自首情节,应当从轻处罚”。笔者认为,目前距离案发仅一周,讨论其定罪处罚显然为时尚早,但有关本案的以下几个问题,却是已经值得法律人反思的。

一、刑事诉讼程序中的“被害人参与”问题

本案犯罪嫌疑人张扣扣因为自己母亲22年前被王正军“伤害致死”的案件而“复仇”杀死三人,虽然具体的案件细节可能还有待进一步调查,但22年前那一场对王正军的刑事审判未能让作为被害人家属的张扣扣“感受到公平正义”,这大概是可以肯定的。未能“感受到公平正义”并不一定是因为该案判决有问题,还可能是我们的刑事诉讼程序有问题。

我国《刑事诉讼法》规定的主要任务是“惩罚犯罪分子,保障无罪的人不受刑事追究”,其中本身就好像都是公权力和犯罪嫌疑人之间的事,并没有被害人什么事。法律条文虽然规定,公诉案件被害人(及其法定代理人或者近亲属,下同)“自案件移送审查起诉之日起,有权委托诉讼代理人”。但实际上不可否认,被害人在刑事诉讼中的地位和“参与度”都是很低的。被害人在自己遭受不法侵害后可以“报案”,但无权了解司法机关侦办案件的情况,无从了解公安机关是否已尽力“破案”(这对于许多历时十几二十年未能侦破的“悬案”更是如此);在犯罪嫌疑人被抓获后,被害人仍无权了解侦查进展情况(包括嫌疑人供述等),也无从知道侦查人员在讯问、调查中会不会故意“放水”;被害人在审查起诉或审判阶段的诉讼地位也很尴尬,其对定罪量刑几乎没有“话语权”,甚至在庭审中,其座位安排也是比公诉人、辩护人“矮一截”的;被害人不服一审刑事判决的,无权提起上诉,只能申请检察机关抗诉(而实践中这种案件往往被害人和公诉机关本身就意见不一致,所谓的“抗诉申请权”也就大多形同虚设)。这样的程序设计,难免不让被害人产生被“边缘化”的感觉,甚至产生司法机关“只维护犯罪分子权益,不为被害人说话”的误解。因此,这个同时涉及立法改革和司法理念的问题,值得我们反思。

二、关于附带民事赔偿“酌情判决”的问题

在张扣扣母亲汪秀萍被“故意伤害致死”一案中,被害人提出了24万元的赔偿诉请,法院最终判决被告人的监护人王自新赔偿9600余元,且其事先已预付的8100余元还被认定为“巨额丧葬费用”,作为对王正军“从轻处罚”的理由之一,这恐怕也可能是张扣扣未能从那份“刑事附带民事判决”中感受到公平正义的原因之一。

根据1996年的有关法律规定,普通的人身损害赔偿案件一般参照当时的《道路交通事故处理办法》确定赔偿标准,即“死亡补偿费,按事故发生地平均生活费补偿十年;被扶养人生活费,根据实际需要抚养的人数按当地居民生活补助标准计算;丧葬费,按事故发生地的丧葬费标准支付”等。这个标准虽然也很低,但无论如何不会只有9600余元。问题首先还是出在我国的《刑事诉讼法》,其99条规定:“被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起附带民事诉讼”。也就是说,被害人只能就“物质损失”提起附带民事诉讼,而“生命无价”,被害人“丢了性命”不属于物质损失,只能主张丧葬费、(临死前的)医疗费、(抢救期间的)交通费、被扶养人生活费等直接“物资”损失。这一规定一直延续到现在,最高法院还不断出台更具体的司法解释,进一步细化该规定,比如:明确“刑事附带民事”案件不支持精神损害赔偿;即使刑事被害人不提起附带民事诉讼,而待刑事案件审理终结后单独提起民事诉讼,仍只能要求赔偿“物质损失”等。这就形成了很荒谬的“悖论”:一起普通的交通事故或者民事侵权案件是可以要求赔偿精神损失的,一旦被告人构成交通肇事罪或者其他犯罪,只要被判刑(包括缓刑)了,就不需要承担精神损害赔偿了。其次,我国刑事诉讼还有一个“不成文”的规定,即法院可以根据被告人的“赔偿能力”“酌情”确定赔偿数额(大概是考虑到许多死刑、无期或长期徒刑的罪犯即使判了巨额赔偿也无力履行)。

回到涉及本案的22年前对王正军“故意伤害致死”案的附带民事判决,法院说被告人王正军“未满十八周岁,系在校学生”。但法律明文规定未成年人的侵权行为应由其监护人(父亲王自新)承担民事责任,“未成年”怎么能作为减免民事责任的理由?至于“家庭经济困难属实”一说,“欠债还钱天经地义”,有没有赔偿能力是执行程序的问题,怎么能提前到实体裁判来解决?而且刑事法官是否真有能力查清被告人的家庭经济状况?就是被告人王正军本人,仅被判了七年有期徒刑,谁能断定他出狱后的“后半辈子”就没有赔偿能力?所以,这个问题同样既涉及立法完善也涉及司法理念,也值得我们反思。

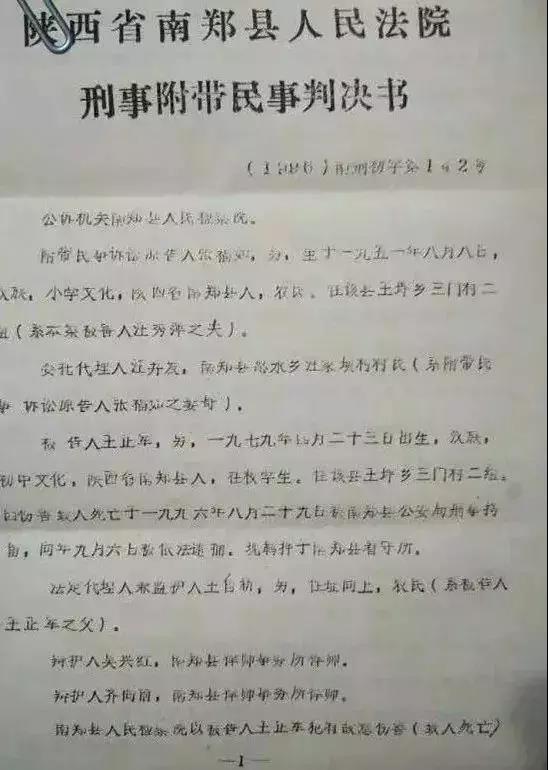

▲判决书截图

三、关于对被害人给予人文关怀的其他两个问题

就理性的刑事被害人来说,其主要诉求不外有三:一是罪犯(或“被告人”)被绳之以法;二是通过公正的审判,使其感受到正义得到声张;三是获得合理的赔偿。但在个案中,还有以下两个问题也不能忽视。

(一)“慎用死刑(或轻刑化)”背景下的被害人抚慰问题

我们知道,每一起命案(也包括涉及严重人身伤害的案件)最受“切肤之痛”的是被害人亲属。对于局外人来说,死刑存废或者“少杀慎杀”更多只是一个“论题”;对于已经废除死刑或者实际上基本停用死刑的国度来说,公众和被害人对于死刑适用与否已经有非常明确的预期,因此也大体能够平和地接受“终身监禁”等量刑结果;但对于我们这样一个一方面仍广泛适用死刑,另一方面又正在减少死刑适用的国家来说,被害人(亲属)要求判处被告人死刑,除了“同态复仇”的冲动和愤怒以外,还涉及其他方方面面的纠结:一是可能涉及对被害人行为的过错评价问题,甚至遭受“咎由自取”、“苍蝇不叮无缝蛋”等恶毒的巷议;二是还可能涉及被害人一方是否“无能”等问题。在这种情况下如何照顾被害人心理抚慰问题,亟待重视。

(二)关于刑事裁判文书“说理”和刑辩伦理的问题

就案涉的王正军“故意伤害”案《刑事判决书》来看,法院认定被害人“汪秀萍在路过王正军家门前时给王的二哥王富军脸上吐唾沫,引起争吵……”,在此情况下只是说被害人“在引发本案的起因上有一定的过错责任”,其表述已可谓严谨。但判决书将王自新预付8100余元丧葬费表述为“其父已代为支付巨额丧葬费用”,并将其作为对王正军从轻量刑的重要理由之一,显属不妥。姑且不说8100余元是否“巨额”,监护人王自新本来就是赔偿责任主体,不能称之为“代为支付”;将仅仅支付了丧葬费认定为“积极赔偿”的从轻处罚情节,也超出了常理常情。

由此联想到律师在涉及命案(或者也包括涉及严重人身损害案件)中的刑事辩护伦理问题,一定要充分考虑被害人的感受。在辩护人提出事实、证据方面的疑点时,要让被害人充分意识到“查清真凶或查明事实真相是双方共同的愿望和诉求”;在提出定性方面(比如放火与失火、故意杀人或故意伤害致死等)的辩护意见时,要用常理常情深入探究主观故意的内容,尽可能让包括被害人在内的听众产生“代入感”(即使不能说服被害人,也至少可以想办法说服一部分参与旁听的被害人亲友);在提出被告人“主观恶性”或“认罪悔罪态度”等辩护意见时,一定要意识到辩护人和被害人对同一问题的心理感受是不一致的,所以只能实事求是,不能夸大拔高;在提出“被害人过错”尤其是“正当防卫”等辩护意见时,更要严谨慎重。因为对于命案来说,这样的辩护相当于对被害人(死者)进行缺席审判。

张扣扣在22年后的祥和团圆的除夕夜制造了一起三人命案,不管是因为偏执还是另有原由,都不免要付出沉重的代价。但社会不能因为张扣扣承担了法律责任就推卸自己的责任,法律人还是应当为避免或减少类似悲剧的发生而尽自己的一份力量。

当前位置:

当前位置: